摂食嚥下・言語センター

摂食嚥下・言語センター(ことばと飲み込みのケアセンター)は、医師や歯科医師を中心として、ことばや飲み込みの問題に対して専門的な医療を行う部門です。飲み込みに関しては、食事の時や水やお茶を飲むときにむせる、肺炎を繰り返す、既に胃瘻(いろう)などの経管栄養が行われている方についても、少しでも口から食べる事ができないかどうかかなども検討いたします。ことばに関しては、声がかれる、続かない、うまくことばが出ないなどの症状についても対応いたします。

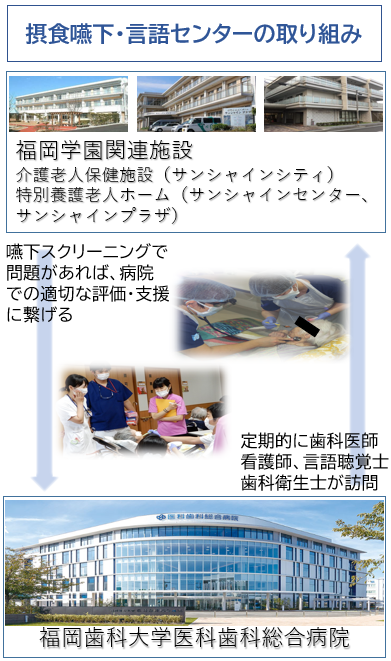

当センターは福岡歯科大学医科歯科総合病院の特徴である、医科と歯科の連携を活かし、さらにそれ以外の医療スタッフを含めての多職種連携でのチームでことばと飲み込みの治療をします。

お問い合わせ

| 予約 | 予約不要 |

|---|---|

| 初診受付時間 | 月~金曜日 午前8時30分~11時30分まで 午後1時~3時まで 土曜日 午前8時30分~11時30分まで |

| 電話番号 |

福岡歯科大学医科歯科総合病院医科外来受付 |

- スタッフの紹介

- 診療の流れ

- その他の情報

センター長 山野貴史

耳鼻咽喉科学分野教授

| 資格 |

|

|---|

副センター長 大森史隆

言語聴覚士(主任)

| 資格 |

|

|---|

評価が終わったら、耳鼻咽喉科以外との診療科・部署とも連携し、以下のような治療や支援を行います。

センター長ご挨拶

摂食嚥下・言語センター(ことばと飲み込みのケアセンター)は、医師、歯科医師、 言語聴覚士、看護師、歯科衛生士、管理栄養士等で連携して、飲み込みの問題に対して、各職種の特性を生かした治療をします。

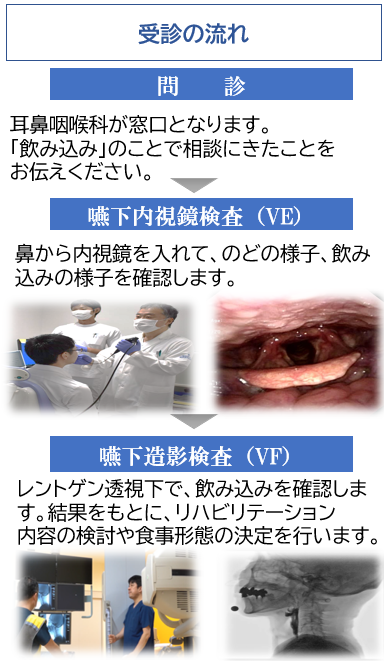

当院の特徴として、まず耳鼻咽喉科を受診し、基本的には全例へ嚥下内視鏡検査と嚥下造影検査を実施し、その上で治療 方針を決定します。治療内容については、肺炎予防のための口腔ケア、嚥下リハビリテーション、入院中の食事介助、舌接触補助床の作製、嚥下機能改善手術など病態や重症度によってさまざまなバリエーションがあります。

また、外来での言語聴覚士によるリハビリテーションに力を入れております。飲み込みの問題だけでなく、声のかすれや発音の障害のある方等を対象としております。

小児は、主に発音の障害、読み書きの障害に限定して支援します。

よくある質問

Q1.飲み込みに問題があるけど、どこを受診したらいいですか?

耳鼻咽喉科をまずは、受診してください。

耳鼻咽喉科医の診察後、嚥下内視鏡検査(当日実施可能)や嚥下造影検査(予約制)を行います。検査の結果、必要性に応じて言語聴覚士によるリハビリテーションや管理栄養士による栄養相談等をご案内します。また、歯科的治療や補綴物の作製が必要な場合には、歯科への受診を促すこともあります。

Q2.飲み込み(嚥下)の訓練は、どのようなことをしますか?

嚥下造影検査で抽出された問題点ごとに訓練を行います。例えば、喉頭(のど)の動きが弱い場合には、頭部挙上訓練等を行います。これは、仰向けになった状態で頭部を挙げて保持していただくような運動です。このようなトレーニングに限らず、顎を引く、力強く飲み込む、食事形態を調整する、といった即効性のある方法についても指導します。

訓練は言語聴覚士が行います。週に1回~2週に1回程度の頻度で通っていただき、指導した訓練をご自宅でも行っていただきます。

Q3.子どもの発音の評価は、どのようなことをするのでしょうか?

当院では、20分以上の着席が可能なお子さんに対して発音の訓練を行っています(4~5歳以降が多い)。小学生以降のお子さんについても、必要性があれば通っていただくことが可能です。

お子さんの発音の状態は、絵カードを呼称してもらい、正確に発音できているかどうかを確認します。発達途上の音の誤りが長引いている場合や発達途上にあまり現れない特異的な誤り(異常構音)がある場合は、訓練の対象となります。訓練の期間は、お子さんによって異なります。週に1回あるいは2週に1回程度通っていただきます。

なお、お子さんに対しては発音の訓練と読み書きの訓練に限定して行っておりますので、ご注意ください。

Q4.文字の読み書きが苦手と学校から指摘がありました。どこを受診すればよいですか?

小児科の神経・発達外来を受診してください(要予約)。小児科で知能や発達の評価を行ったうえで、読み書きのスクリーニング検査や読み書きに必要な記憶や認知の検査を耳鼻咽喉科の言語聴覚士が行います。読み書きスクリーニング検査の結果や読み書きの指導方法については、学校の先生へお手紙で共有をさせていただきます。